This page briefly introduces my personal history in chronological order.

*Please refer to C.V. for academic researches.

このページでは、伊東の個人史を時系列に沿って簡潔に紹介します。

*学術研究の成果に関してはC.V.をご参照ください。

現代美術市場に関心を抱く

2006-10-01

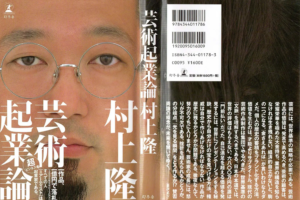

It all started in my third year of junior high school when I read “Geijyutsu Kigyou Ron” by Takashi Murakami, which had just been published at the time. I had always had a vague interest in art, but reading this book significantly deepened my desire to work in the art industry.

中学3年の頃に、当時発刊された『芸術起業論』(村上隆 著)を読んだことが契機でした。それまでも漠然とした興味は抱いていたものの、これを読んで以降美術業界に携わりたいという思いが一層強まりました。

村上隆氏と初めて対面する

2008-08-31

In the fall of my first year of high school, I met Takashi Murakami in person for the first time through a magazine project. Then, during the summer break of my second year, I was fortunate enough to spend time in a corner of his studio, creating my own works. The experience made such an impression on me that I still remember those summer days vividly.

高校1年生の秋に雑誌の企画を通じて初めて村上隆氏と対面し、さらに2年生の夏休みにはご好意によりアトリエの一角に通い作品制作を行う機会を得ました。余程嬉しかったのか、夏休みの日々は今でも鮮明に記憶しています。

経済学科へと進学する

2010-03-31

I considered going to art school but ultimately decided to study economics, believing that the ability to shape markets would be more important in the long run. Although I had prepared myself, learning mathematical economics was quite a challenge.

美術大学への進学も検討しましたが、市場を作るための能力がより重要になるだろうという思いから、経済学の道に進む決断をしました。覚悟はしていたものの、経済数学の習得に苦戦しました。

KaikaiKikiでアルバイトを行う

2012-03-31

For about two years after entering university, I worked part-time at Murakami’s company, Kaikai Kiki, thanks to the connection I had made earlier. I handled a variety of tasks, including beetle care, while also observing the production process and project management up close—an invaluable experience.

大学進学後の約2年間、当時のご縁を頼りに村上隆氏の会社カイカイキキにてアルバイトを行いました。クワガタの飼育を含む幅広い業務を担当しており、その傍ら作品制作やプロジェクト管理の様子を間近で拝見出来たことは、極めて貴重な経験でした。

startbahn構想に出会う

2013-06-15

Throughout my undergraduate years, I focused on exploring the potential of online art platforms, which were gaining global attention at the time. That’s when I came across the startbahn concept, which aimed to secure artistic value not through branding or UI/UX, but through thoughtful market design. This approach strongly resonated with me.

学部の4年間は専ら、経済学の観点から当時世界的な潮流だったオンライン美術品取引プラットフォームの可能性について考えていたのですが、その折に知ったstartbahn構想が示す、UI/UXデザインや企業ブランドではなく、市場の設計を通じて美術的価値の担保を試みるアプローチに強く心惹かれました。

大学院へと進学する

2014-04-01

I reached out to Taihei Shii, the originator of the startbahn idea, expressing my desire to help develop the project after graduation. He replied, “I can’t take responsibility for your future, so I want you to come to the graduate school I’m in”—and that’s how I ended up in grad school.

startbahn構想の提案者である施井泰平氏に連絡を取り、大学卒業後プロジェクト開発に携わりたい旨を伝えた所「君の将来に責任は持てないので自分が在籍している大学院に来て欲しい」と返答されたことが大学院へ進むきっかけとなりました。

startbahnの開発に携わる

2015-12-20

Full-scale development of startbahn began around the same time I entered graduate school. I was mainly in charge of specification design and testing. Having no prior experience with web applications, it was a continuous struggle, but the launch of the service at the end of 2015 was a huge confidence boost.

startbahnの本格的な開発は大学院入学とほぼ同時期に始まり、自分は主に仕様策定とテストを担当しました。それまでwebアプリケーションの開発経験が皆無であった身にとっては苦労の連続でしたが、2015年末のサービス公開は大きな自信となりました。

ブロックチェーンに傾倒する

2017-03-01

Since 2017, I’ve been conducting research on blockchain, particularly its applications in the art market. My focus is on consensus algorithms that can secure (and require expertise to evaluate) artistic value in peer-to-peer systems. In the summer of that year, I also did a short-term research stay at Imperial College London to further study this topic.

美術市場への応用可能性を理由に、2017年からブロックチェーンに関する研究を行っています。具体的な関心はP2Pシステムにおいて (専門性が要求される) 美術的価値を担保するための合意形成アルゴリズムにあり、同年の夏にはこの主題を研究するためにImperial College Londonへ短期留学していました。

コンセプチュアル・アートを活動軸とする

2020-10-31

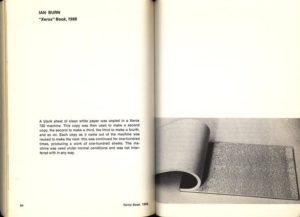

While writing my doctoral dissertation, I revisited art history and came to realize that my interests align closely with the context of conceptual art. Specifically, I began to see that designing systems for the circulation and evaluation of art (not critiquing them, but designing them) could be viewed as a contemporary extension of early conceptual art. I explore this idea further in a blog post.

博士論文執筆の傍ら美術史を学び直した結果、自分の関心がコンセプチュアル・アートの文脈と重なる旨に気付きました。具体的には、美術品の流通・評価に対する制度設計 (制度批判ではない) 自体が、初期のコンセプチュアル・アートの現代版であるという考えに至りました。詳細はブログ記事をご参照ください。

初個展を開催する

2023-06-10

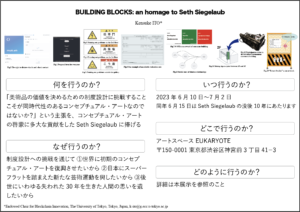

After participating in two group exhibitions, I held my first solo exhibition at the art space EUKARYOTE. I spent over a year developing the concept, reflecting on what it means to create work that has both contemporary relevance and significance from the context of Japan today. You can view the exhibition and explanations of each work in this video. The exhibition catalog is also available for purchase here.

グループ展に2回参加した後、アートスペースEUKARYOTEにて初個展を開催しました。現在の日本から発信する意義のある内容、同時代性のある内容とは何かについて、1年以上考えながら企画を練りました。展示の様子および各作品の説明は、こちらの動画で行っています。展示図録もこちらで販売中です。